海藻類の一種である昆布には、食物繊維やミネラル、ビタミンなど、犬の健康維持に役立つ栄養素が豊富に含まれています。

そんな昆布を、愛犬の健康維持や食欲増進に役立てたいと考えている飼い主さんも少なくないでしょう。

この記事では、犬に昆布を与えても大丈夫なのか、与える際のメリットや注意点について詳しく紹介します。

犬は昆布を食べても大丈夫!

結論からお伝えすると、基本的に犬は昆布を食べても大丈夫です。

ただし、与え方によっては健康を損なう可能性があるので注意が必要です。

ここでは、昆布だしや出汁がらを与えても良いのか、また適量についても詳しく紹介します。

犬に昆布を与えるときの適量はごく少量

ドッグフード(総合栄養食)には、犬の健康に必要な栄養素がバランスよく含まれています。

そのため、基本的にドッグフードに昆布を追加して与える必要はありません。

昆布を与える場合の適量はごく少量です。

体重5kgの成犬の場合、1日当たりの昆布の許容量は0.5g程度が目安とされています。

過剰摂取は体調不良の原因にもなるので、ときどき主食にトッピングしたり昆布出汁だけを加えたりする程度にしましょう。

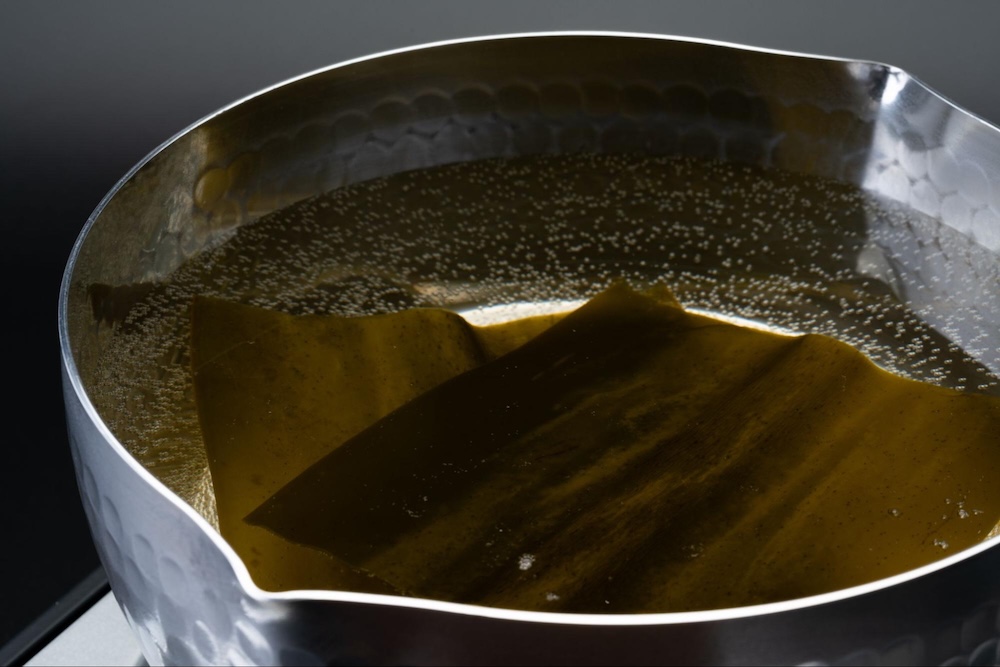

昆布出汁や出汁がらを与えても大丈夫?

犬に昆布出汁や出汁がらを与えても問題ありません。

昆布には、旨味成分として知られるグルタミン酸が豊富に含まれています。

食欲のない愛犬には、昆布出しや出汁がらを少量フードにかけたり手作りごはんに使用したりすると、昆布出汁の風味が犬の食いつきを良くすることがあります。

犬に昆布を与えるメリット

昆布には犬の健康維持に役立つ栄養素が豊富に含まれています。

ここでは、犬に昆布を与えるメリットを紹介します。

| 昆布(真昆布・乾燥)の栄養成分表 ※100gあたり |

|

| 成分名 | 含有量 |

| エネルギー | 170kcal |

| たんぱく質 | 5.8g |

| 脂質 | 1.3g |

| 炭水化物 | 64.3g |

| ビタミンK |

680μg |

| βカロテン |

1,600μg |

| カリウム |

6,100mg |

| カルシウム |

780mg |

| ヨウ素 |

200,000µg |

| 食物繊維 |

32.1g |

| 食塩相当量 |

6.6g |

出典:食品成分データベース

水溶性食物繊維が多く含まれている

昆布には食物繊維が多く含まれており、100g中の約3割を占めています。

とくに、昆布独特のねばり成分である「アルギン酸」や「フコイダン」といった水溶性食物繊維が豊富です。

これらには、腸内環境を整える働きがあるので、便秘予防や改善に役立ちます。

さらに、アルギン酸には血圧上昇の抑制、フコイダンには免疫力アップや血栓予防、がん予防といった効果も期待できます。

甲状腺の働きを促進するヨウ素が含まれている

昆布には、体の機能を維持するために必要な「ヨウ素」が多く含まれています。

ヨウ素はミネラルのひとつで、新陳代謝を促す甲状腺ホルモンを構成する成分です。

犬の成長や発育に関わる重要な栄養素ですが、犬が1日に必要とするヨウ素の量はごくわずかだといわれています。

ヨウ素の過剰摂取は甲状腺機能に悪影響を与えるので、適量を与えることが大切です。

カリウムやカルシウムなどのミネラルを摂取できる

昆布にはカリウム、カルシウム、ナトリウム、鉄、亜鉛などのミネラルがバランスよく含まれています。

これらのミネラルは、体内のさまざまな生体機能に関わっており、犬の健康維持に欠かせない栄養素です。

たとえば、カリウムは余分な塩分を排出して体のバランスを整え、カルシウムは丈夫な骨や歯を作る働きがあります。

皮膚や粘膜の健康に役立つβカロテンが含まれている

昆布には「βカロテン」も含まれています。

βカロテンは犬の体内でビタミンAに変換され、皮膚や被毛、粘膜の健康を保つ働きがあります。

また、ビタミンAは網膜の色素の構成成分であるので、視覚維持の効果を期待することもできるでしょう。

さらに、βカロテンには抗酸化作用もあることから、免疫力向上や老化防止にも役立ちます。

血液と骨の維持に必要なビタミンKを摂取できる

昆布には、血液を正常に保ち、骨を丈夫にしてくれる栄養素「ビタミンK」が含まれています。

ビタミンKには、出血時に血液を固めたり骨の形成を促したりする働きがあります。

また、タンパク質の代謝にも関わる重要な栄養素だともいわれているのです。

人間と同じく、犬の体内でも腸内細菌によってビタミンKは合成されています。

しかし、それだけでは1日に必要とする量には足りないことがあるので、積極的に食事から摂取する必要があるのです。

犬に昆布を与えるときの注意点

昆布にはさまざまな栄養が含まれていますが、与え方を誤ると健康に悪影響を与える可能性があります。

愛犬の健康を守るためにも、以下の6つの注意点を確認しておきましょう。

与えすぎないように気をつける

愛犬の健康状態に合わせて量を調節し、昆布を与えすぎないように気をつけましょう。

ヨウ素の過剰摂取は、甲状腺機能の低下を引き起こす可能性があります。

他にも、ミネラルの過剰摂取は腎臓機能の低下、食物繊維の過剰摂取は消化不良のリスクを高めます。

また、昆布には海水に含まれる塩分が残っているので、塩分過多にならないように注意が必要です。

乾燥した昆布をそのまま与えない

乾燥した昆布は、そのまま与えないようにしましょう。

乾燥した状態では硬くて噛み砕きにくいので、喉や食道を傷つけてしまう危険性があります。

また、昆布は消化しづらい食材です。

そのまま与えると消化不良を起こすリスクも考えられます。

昆布を与える際は、水で戻して柔らかく煮たあと、細かく刻んで食べやすくしてあげましょう。

フードや手作りごはんに混ぜる場合は、粉末状にするのもいいでしょう。

昆布茶や塩昆布などの加工食品は避ける

昆布茶や塩昆布などの加工食品は、犬に与えるのは避けましょう。

これらの人間用の食品には、犬にとって過剰な塩分や糖分、添加物などが含まれていることがあります。

商品によっては、はちみつが含まれている場合もあるので、ボツリヌス菌の中毒症状にも注意が必要です。

原材料をよく確認し、加工されていない昆布を選ぶようにしましょう。

塩抜きしてあったり、無添加だったりする犬用の昆布製品も販売されています。

犬が食べても安全なように作られた製品を選ぶと、安心して与えられるでしょう。

子犬やシニア犬に与えるときは注意が必要

昆布は子犬やシニア犬に与えても基本的に問題ありませんが、体調を考慮する必要があります。

子犬は消化機能が未熟なので、昆布を与えると下痢や嘔吐などの消化不良を起こす恐れがあります。

子犬に与える際は少量にとどめて、与えた後に体調の変化がないか様子を見るようにしましょう。

シニア犬は、老化によって消化機能や甲状腺機能、腎臓機能などが衰えているので、慎重に与えることが大切です。

どうしても与えたい場合は、かかりつけの獣医師に相談することをおすすめします。

腎臓病や尿路結石を持つ犬には与えるのを控える

腎臓病や尿路結石の持病を持つ犬には、昆布を与えるのは控えましょう。

昆布に含まれるミネラルが、病気を悪化させてしまう恐れがあります。

また、昆布にはヨウ素が多く含まれているので、ヨウ素制限が必要となる甲状腺機能亢進症(バセドウ病)を持つ犬も控えた方がいいでしょう。

どうしても与えたい場合は、かかりつけの獣医師に相談して判断しましょう。

アレルギーに気をつける

昆布に含まれる成分に対して、アレルギーを持つ犬もいます。

初めて与える際は少量から始めて、体調に変化がないかよく観察してください。

アレルギー症状には、皮膚のかゆみや赤み、嘔吐、下痢などがあります。

気になる症状が現れた場合は、早めに動物病院に相談することをおすすめします。

犬に昆布を与えても大丈夫だが少量にしよう

昆布はドッグフードにも使用される食材なので、犬に与えても基本的には問題ありません。

しかし、ヨウ素やミネラルなどの過剰摂取につながらないように、与える量は少量にする必要があります。

また、「乾燥昆布は柔らかくして食べやすくする」「人間用の加工食品は避ける」など、与え方にも細心の注意を払うことが大切です。

今回紹介した情報を参考にして、愛犬の健康を守りながら昆布を取り入れることを検討してみてください。